特許・実用新案のわかりやすい例(その3)

特許・実用新案登録の例をご紹介します。特許庁の審査をパスして、実際に登録になった例です。

今回は、文房具の特許・実用新案登録の例です。権利内容が比較的分かりやすいと思われるものを抽出しました。【特許請求の範囲】、【実用新案登録請求の範囲】が権利範囲となります。読み方は、特許請求の範囲について、をご覧ください。

出願日を基準に審査されるので、あくまでも出願時において、従来同じものがなく、容易に考えられないと判断されたことになります。しかし、今見ても、興味深いものがあります。

実用新案登録も含まれますが、旧実用新案制度の下での登録例です。当時は特許と同様に、登録前に実体審査がありました。方法の発明ではなく、物の発明の場合、通常、特許でも、実用新案でも、いずれでも出願・登録できます。

現在も権利が存続中とは限りません。基本的には、既に権利が切れたものを探しました。最新の状況は、特許庁にてご確認をお願いします。

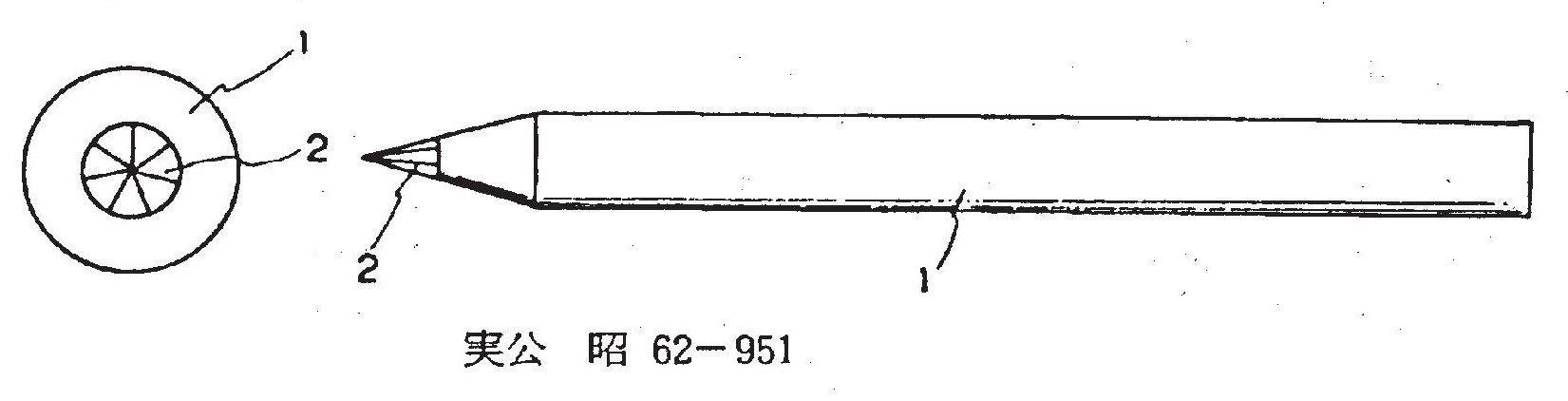

多色鉛筆

【実用新案登録番号】第1758061号(実公昭62-951)

【出願日】1982年10月28日

【実用新案登録請求の範囲】端面円形状をなす鉛筆芯の長手方向に向けて該芯の中心位置より放射状に順次色彩を異にする多数の芯生地を該芯生地の圧摺接に際し同時に多数の色彩が描出され得る間隔をもって配設したことを特徴とする多色鉛筆。

【備考】筆記使用の際に同時に多数の色彩が描出される実用性を有する色鉛筆である。

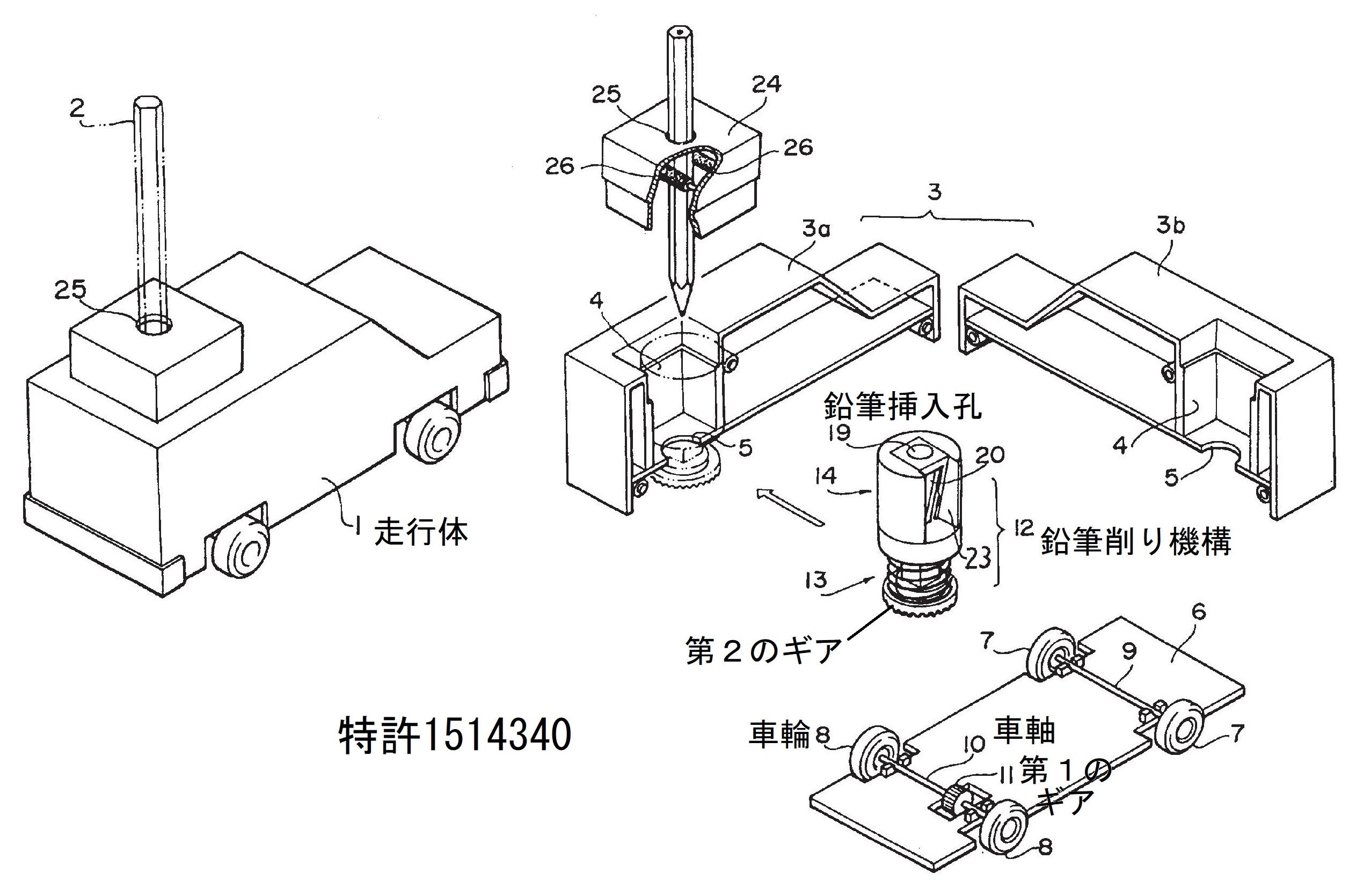

鉛筆削り付走行玩具

【特許番号】第1514340号(特公昭63-64233)

【出願日】1982年8月5日

【特許請求の範囲】両側に車輪(8)が固着され、中間部に第1のギア(11)が固着された車軸(10)を回転可能に枢支した走行体(1)と、

この走行体(1)に、鉛筆挿入孔(19)を上向きにして回転可能に設けられ、下部に第1のギア(11)と噛合する第2のギアを一体回転可能に有する鉛筆削り機構(12)とからなる鉛筆削り付走行玩具。

【備考】鉛筆の先部を、鉛筆削り機構の鉛筆挿入孔に挿入させ、鉛筆の後部を握つて走行体を所定の進行方向に押し進めると、車輪が回転し、この回転が車軸に固着された第1のギア及び鉛筆削り機構に設けられた第2のギアを介して鉛筆削り機構に伝えられ、鉛筆が削られる。

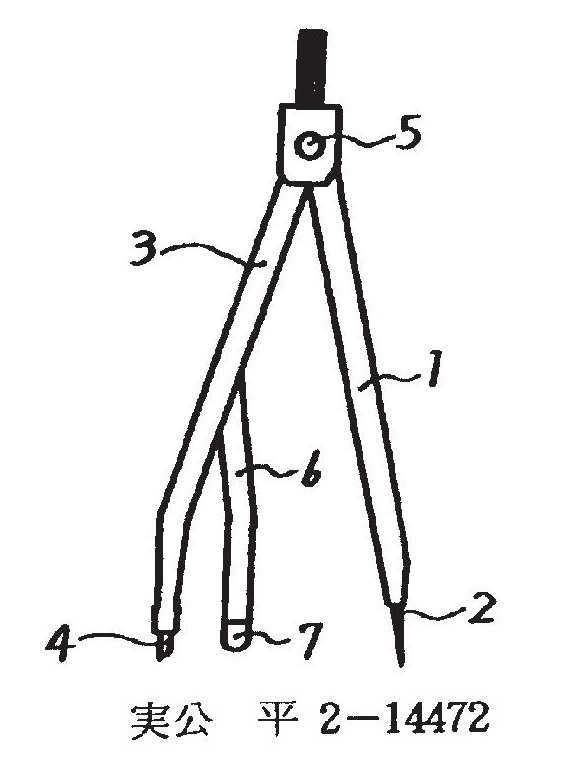

コンパス

【実用新案登録番号】第1843832号(実公平2-14472)

【出願日】1983年11月30日

【実用新案登録請求の範囲】コンパスの筆記部側の脚部に消ゴム保持部(6)を連接するとともに、この消ゴム保持部先端の消ゴム(7)を筆記部側のしん部(4)と同一軌道上に配置されていることを特徴とするコンパス。

【備考】コンパスで書き損じた場合、コンパスを着点から離すことなく素早く誤記の訂正が可能であり、中心のずれや開脚寸法の変動も防止できる。

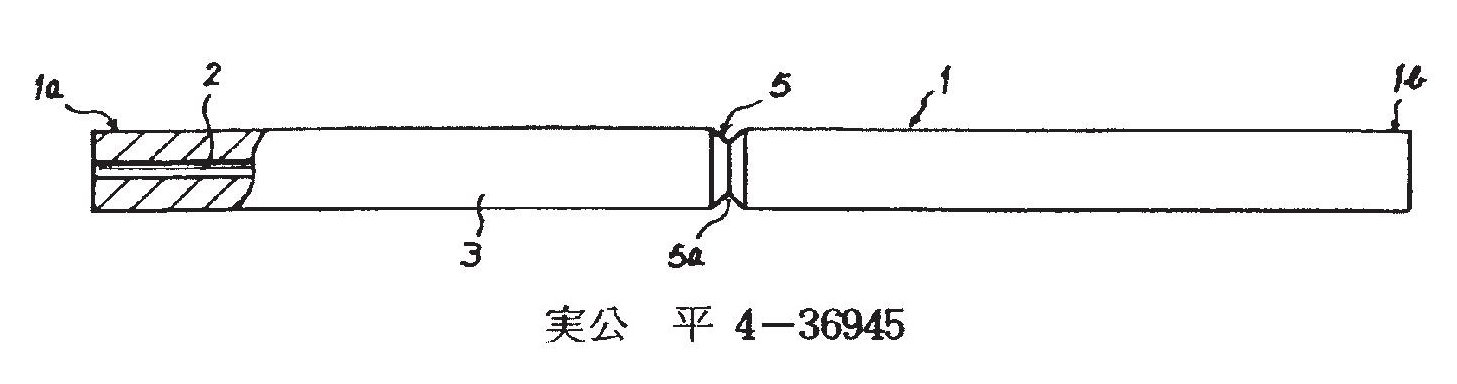

鉛筆

【実用新案登録番号】第1969748号(実公平4-36945)

【出願日】1986年7月10日

【実用新案登録請求の範囲】木製等による削り被覆部(3)を、筆記用の芯材(2)に被着してなる筆記本体にあって、その両端部以外の削り被覆部には、所要数の手折用欠損部(5)が設けられている鉛筆。

【備考】鉛筆本体を手折ることができ、これによる各手折り端部は、手折用欠損部により先細り状態となり、容易かつ迅速に鉛筆削り器の差込口に差し入れることができる。製図用とかデツサン用など、これまでの鉛筆よりも短かいものを容易に得られる。

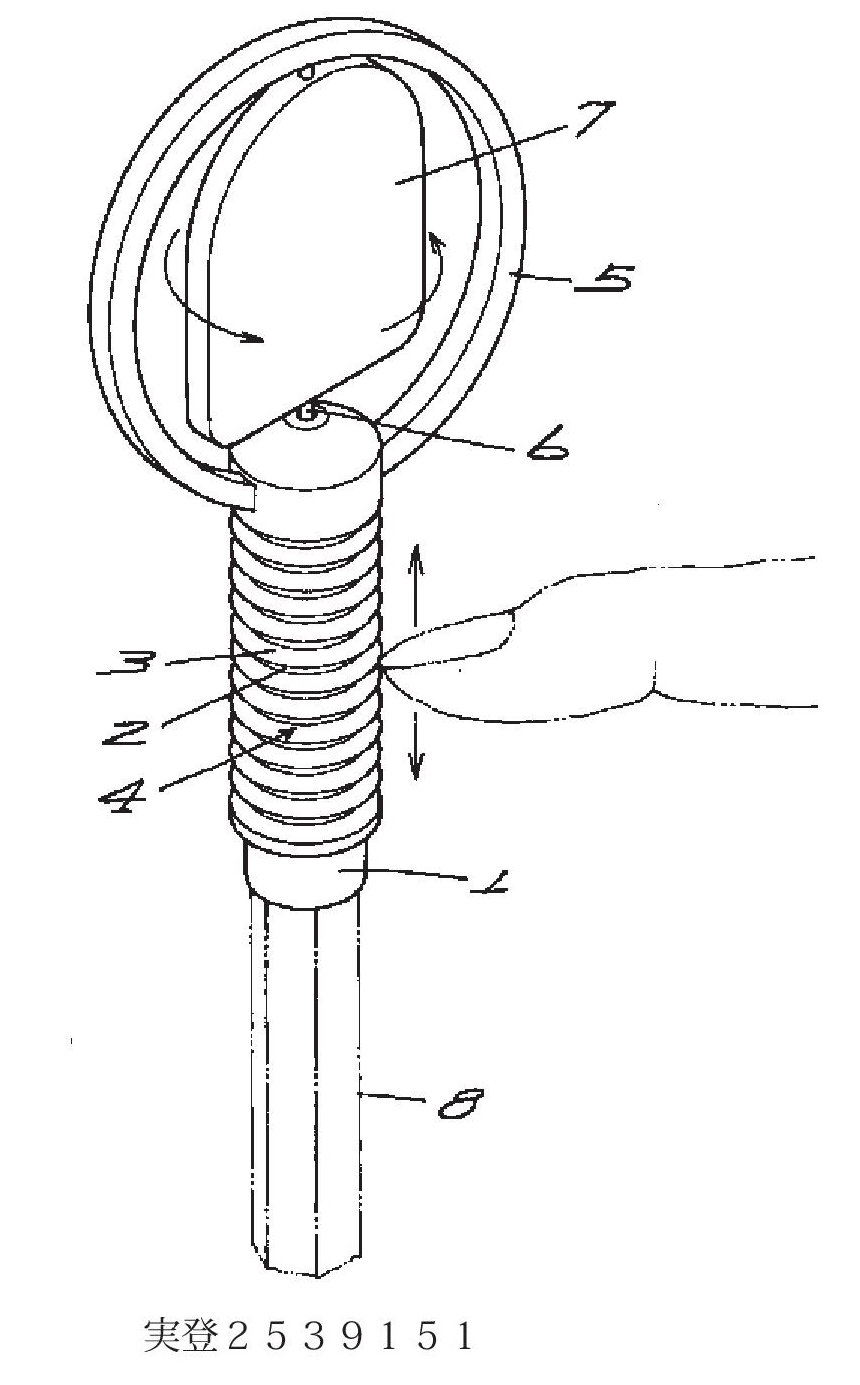

鉛筆用サック

【実用新案登録番号】第2539151号

【出願日】1993年10月19日

【実用新案登録請求の範囲】筒状サック本体1と、筒状サック本体1の外周面に細かい凹・凸条2、3を上下方向に交互に繰り返すことで形成した起振部4と、筒状サック本体1の頂端に連続して設けた環状部5と、環状部5内に中心軸6を以て軸承した回転用板7とを備えたことを特徴とする鉛筆用サック。

【備考】凹・凸条2、3を上下方向に交互に繰り返すことで形成した起振部4に対して、手指の爪により上下にこする操作をリズミカルに上手に加えたときには、起振部4からの振動が環状部5および回転用板7に伝達され、回転用板7がゆっくりと回り出す。音と回転を楽しむことができる。

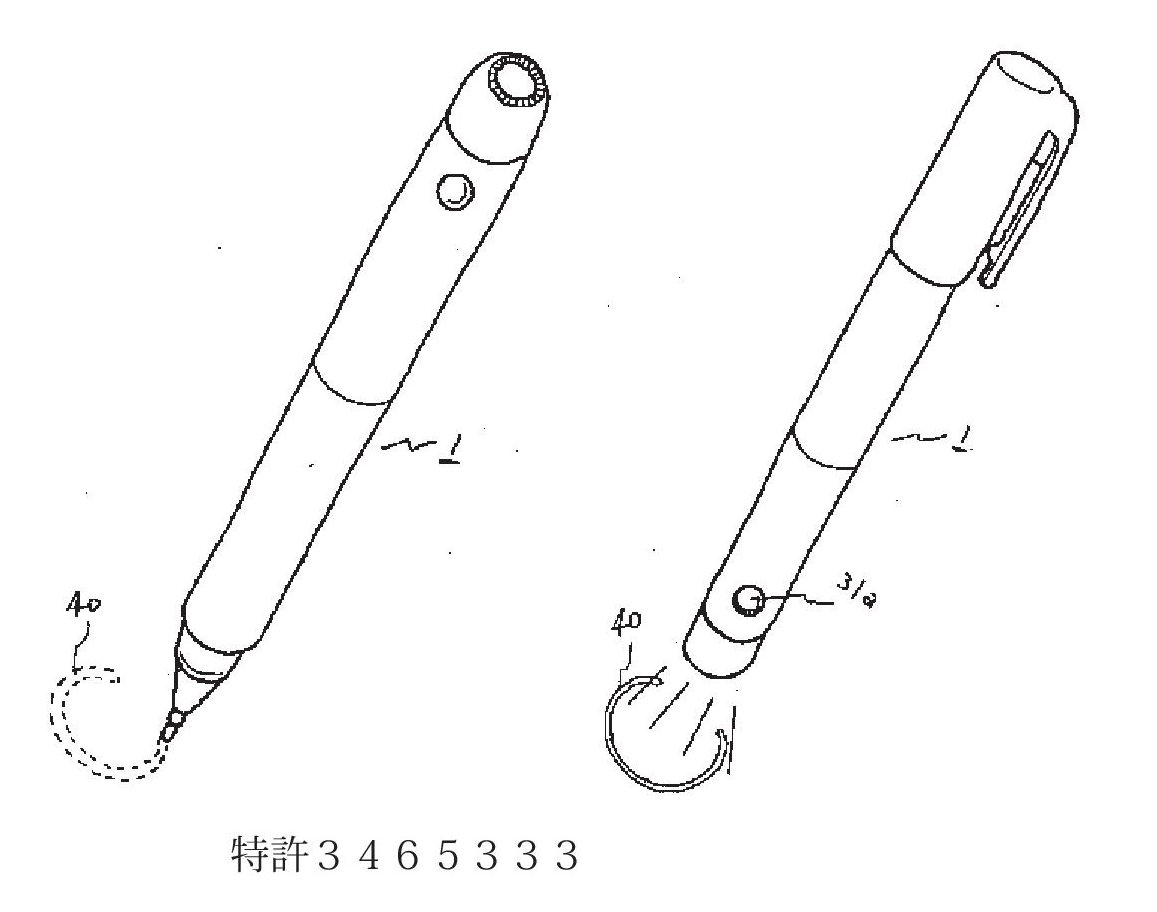

蛍光筆記具

【特許番号】第3465333号

【出願日】1993年12月28日

【特許請求の範囲】第1の波長の光線が照射されると該第1の波長とは異なる第2の波長の可視光線を発する性質を有する透明な蛍光インキを含んだペン先を備えてなる筆記部と、

前記第1の波長の光線を発する発光部と、

前記第1の波長の光線を発するように該発光部を駆動する駆動部と、

を備えたことを特徴とする蛍光筆記具。

【備考】透明蛍光インキで筆記し、筆記された文字、図形等の筆記画像を通常状態では視認不可能とし、筆記部分に所定波長の光線(紫外線、赤外線、可視光線等)を照射して、筆記画像を視認可能とする。

参考情報

- 特許・実用新案の例(その他の特許・実用新案の実例)

- 特許とは・特許の取り方

- 実用新案登録とは・実用新案権の取り方

- 意匠登録とは・意匠権の取り方

- 特許・実用新案のご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

(作成2023.05.24、最終更新2023.06.07)

Copyright©2023 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.