物品、建築物、画像の美的な外観・デザインは「意匠(いしょう)」と呼ばれ、その実施を独占したい場合、特許庁に「意匠登録」する必要があります。美的といっても、芸術的な美しさは必要なく、工業製品であっても、意匠登録の対象となります。

同程度の機能、品質、価格ならば、需要者はデザイン的に優れた方を選択すると考えられます。意匠登録出願せずに、市場に出してしまうと、すぐに他社に真似されるかもしれません。意匠は、見てすぐ分かるので、非常に模倣され易いといえます。真似されたくなければ、意匠登録する必要があります。

以下、意匠登録とは何か、意匠とは何か、出願の態様・種別(全体意匠・部分意匠・関連意匠・動的意匠・秘密意匠など)、意匠登録出願から登録までの流れ、意匠登録の要件、審査期間、登録費用、出願時の注意点などについて、わかりやすく解説します。

ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

- 本ページの解説動画:意匠登録とは・意匠権の取り方【動画】

- 参考文献:特許庁『意匠審査基準』

目次

- 意匠登録とは?

- 意匠とは?

>(a) 物品の意匠

>(b) 建築物の意匠

>(c) 画像の意匠 - 意匠登録出願の態様・種別

>(a) 全体意匠

>(b) 部分意匠

>(c) 関連意匠

>(d) 動的意匠

>(e) 秘密意匠

>(f) 組物の意匠

>(g) 内装の意匠 - 意匠登録出願から登録までの流れ

>(1) 意匠登録出願

>(2) 審査

>(3) 登録査定

>(4) 設定登録料納付

>(5) 意匠登録

- 意匠登録要件

>(a) 新規性

>(b) 創作非容易性

>(c) 先願

- 意匠の審査期間

- 意匠登録費用

- 意匠登録出願の注意点

- 意匠登録に関するご相談

- 関連情報

意匠登録とは?

意匠登録とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインについて、意匠登録出願し審査をパスすることで得られる特許庁への登録をいいます。

意匠登録することで意匠権を得られ、意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。類似範囲は、関連意匠制度を利用して確認することもできます(関連意匠として登録されるなら類似)。

権利侵害に対しては、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。また、意匠権を侵害した場合には、刑事罰が科される場合もあります。

意匠権の存続期間は、原則として、出願日から25年をもって終了します。

具体的に、どのようなものを意匠登録できるのかについては、以下でご紹介いたします。詳しくは、「意匠登録の対象」もご覧ください。

意匠とは?

意匠法の保護対象は、「意匠(いしょう)」です。

意匠とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。より具体的には、意匠とは、下記(a)~(c)のように、物品の形状等、建築物の形状等、又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。

(a) 物品の意匠

- 物品の形状、模様、色彩、又はこれらの結合(物品の部分を含む。)

- 物品の意匠の例: まんじゅう、ケーキ、Tシャツ、帽子、傘、メガネ、靴、かばん、財布、家具、鍋、コップ、ナイフ、レンチ、スパナ、ネジ、キャスター、包装容器、時計、置物、造花、自動車用品、バイク用品、自転車用品、スマホケース、楽器、文具、おもちゃ、スポーツ用品、釣り具、化粧道具、医療器具、建具、大工道具、土木用品、園芸用品、ペット用品 など

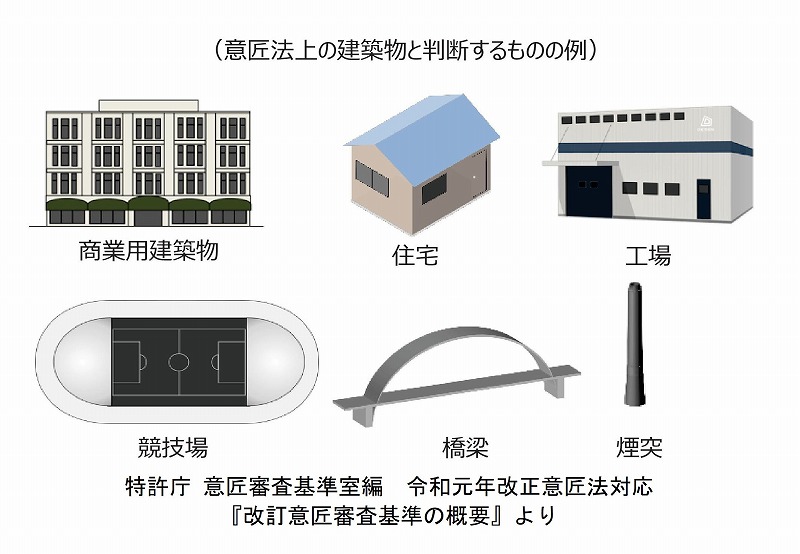

(b) 建築物の意匠

- 建築物の形状、模様、色彩、又はこれらの結合(建築物の部分を含む。)

- 令和元年の意匠法改正により、建築物も、意匠登録の対象となりました。

- 意匠法の保護対象となる建築物は、「土地の定着物であること」、「人工構造物であること(土木構造物を含む)」が必要です。

- 建築物の意匠の例: 住宅、校舎、体育館、オフィス、ホテル、百貨店、病院、博物館、橋りょう、ガスタンク、学校、商業用建築物、複合建築物 など

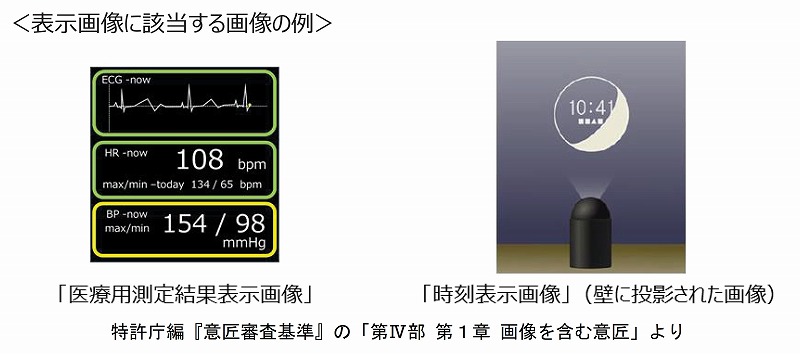

(c) 画像の意匠

- 画像(機器の操作の用に供されるもの、又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限る。画像の部分を含む。)

- 令和元年の意匠法改正により、物品から離れた画像それ自体も、意匠登録の対象となりました。

- パソコン、スマホ、タブレットの他、各種装置の液晶画面やタッチパネルなどに表示される画像を保護できます。

- 但し、デスクトップ画面の壁紙等の装飾的な画像、映画やゲーム等のコンテンツ画像は、保護対象ではありません。

- 意匠法の保護対象となる画像には、以下のものがあります。

(c1) 画像意匠(物品から離れた画像自体)

◆操作画像(機器の操作の用に供される画像)

- たとえば、「商品購入用画像」(ウェブサイトの画像)、「アイコン用画像」(クリックするとソフトウェアが立ち上がる操作ボタン)は、「操作画像」として意匠登録の対象となります。

◆表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像)

- たとえば、「医療用測定結果表示画像」、「時刻表示画像」(壁に投影された画像)は、「表示画像」として意匠登録の対象となります。

◆画像意匠の例: 情報表示用画像、コンテンツ視聴操作用画像、取引用画像、学習用画像、音量設定用画像、数値入力用画像、インジケーター用画像、トグルボタン用画像、スクロールバー用画像、チェックボックス用画像、ツールバー用画像、ドロップダウンリスト用画像、テキストボックス用画像、プログレスバー用画像、アイコン用画像、タブ用画像 など

(c2) 物品等の部分に画像を含む意匠

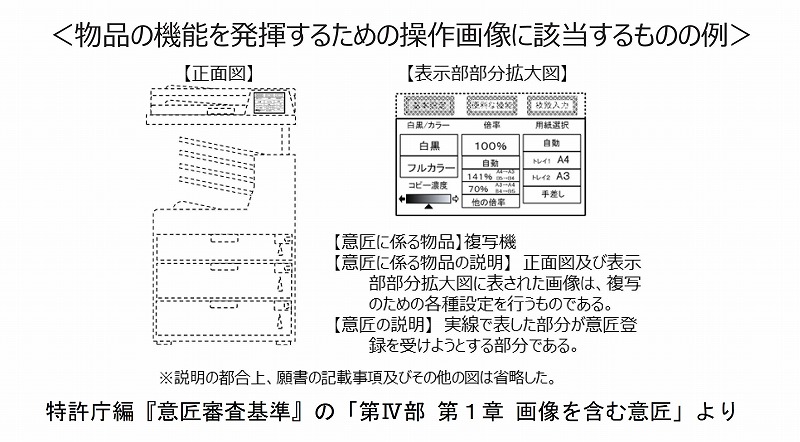

◆物品の機能を発揮するための操作画像(画像を表示する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの)

- たとえば、画像表示部を有する複写機において、複写のための各種設定を行う画像は、「物品の機能を発揮するための操作画像」として意匠登録の対象となります。

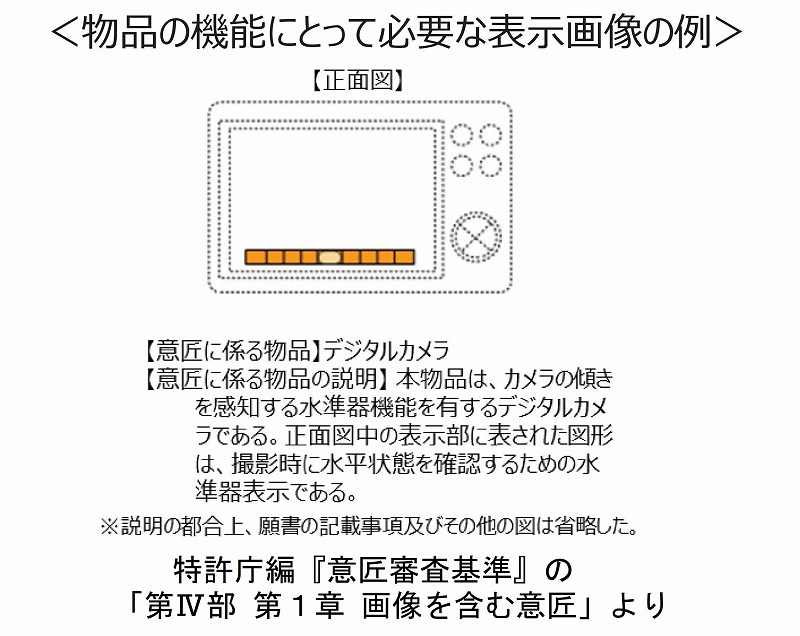

◆物品の機能にとって必要な表示画像(画像を表示する物品の機能を果たすために必要な表示を行うもの)

- たとえば、画像表示部を有すると共にカメラの傾きを感知する水準器機能を有するデジタルカメラにおいて、撮影時に水平状態を確認するための水準器表示する画像は、「物品の機能にとって必要な表示画像」として意匠登録の対象となります。

意匠登録出願の態様・種別

以下、「物品の意匠」を例に説明しますが、「建築物の意匠」や「画像の意匠」についても同様です。つまり、建築物や画像の意匠についても、部分意匠や関連意匠などの出願が可能です。

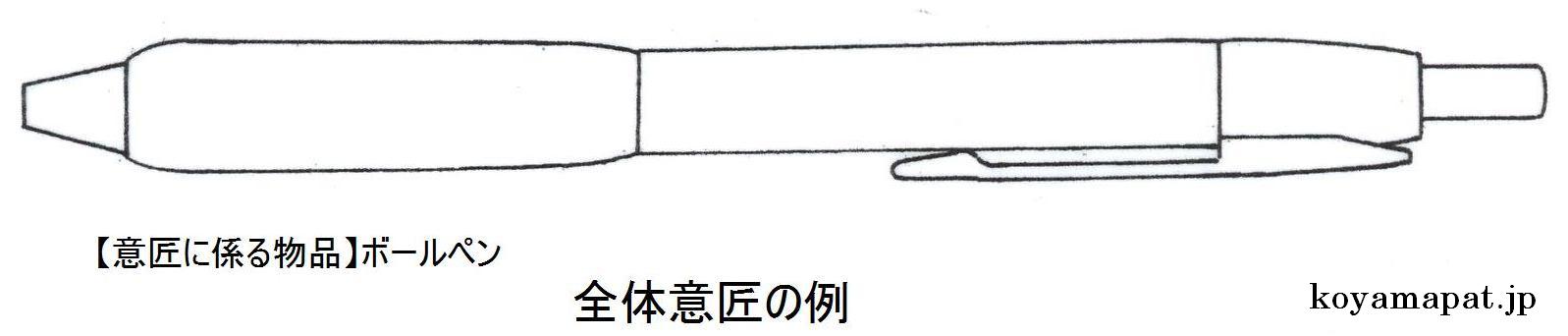

(a) 全体意匠(完成品・部品)

完成品について

- たとえば、「ボールペン」全体について、意匠登録を受けることができます。

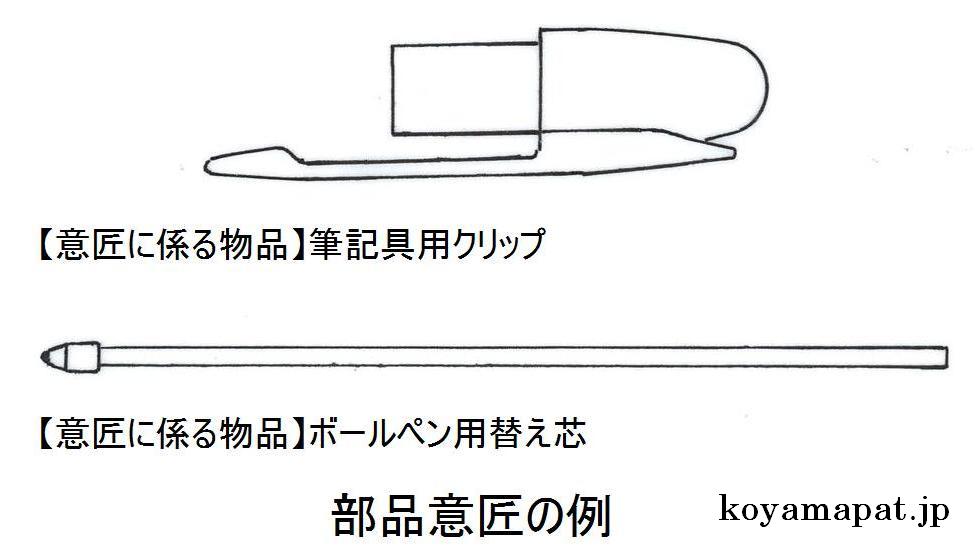

部品について

- たとえば、ボールペンの部品である「クリップ」や「替え芯」について、意匠登録を受けることができます。

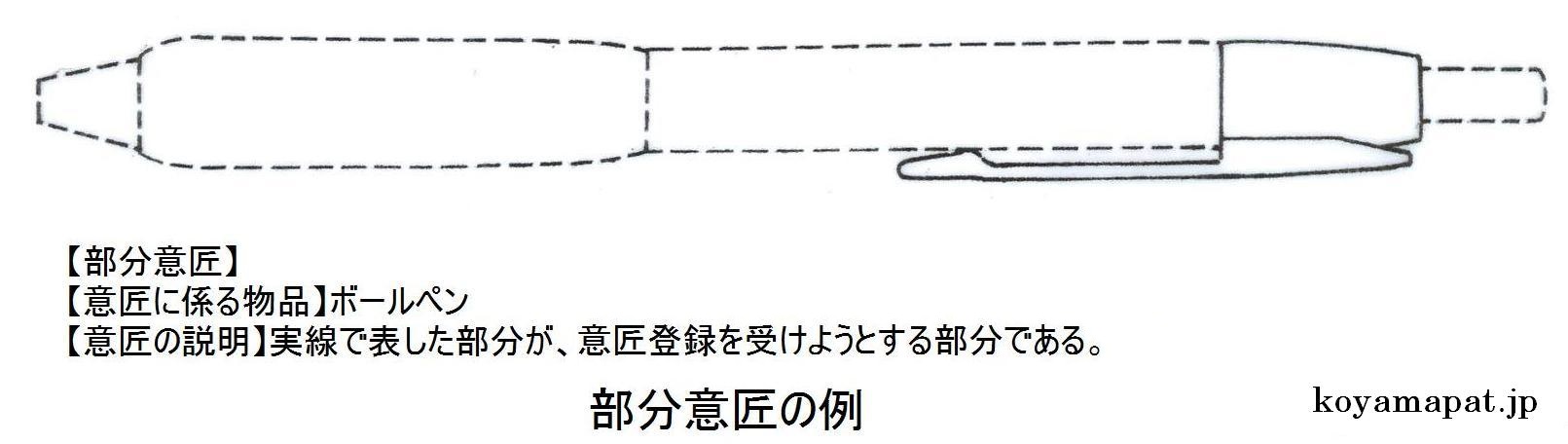

(b) 部分意匠(物品等の一部)

- たとえば、ボールペン全体の内、「意匠登録を受けようとする部分」を“実線”で描き、「その他の部分」を“破線”で描く等により、ボールペンの一部「部分」について、意匠登録を受けることができます。

(c) 関連意匠

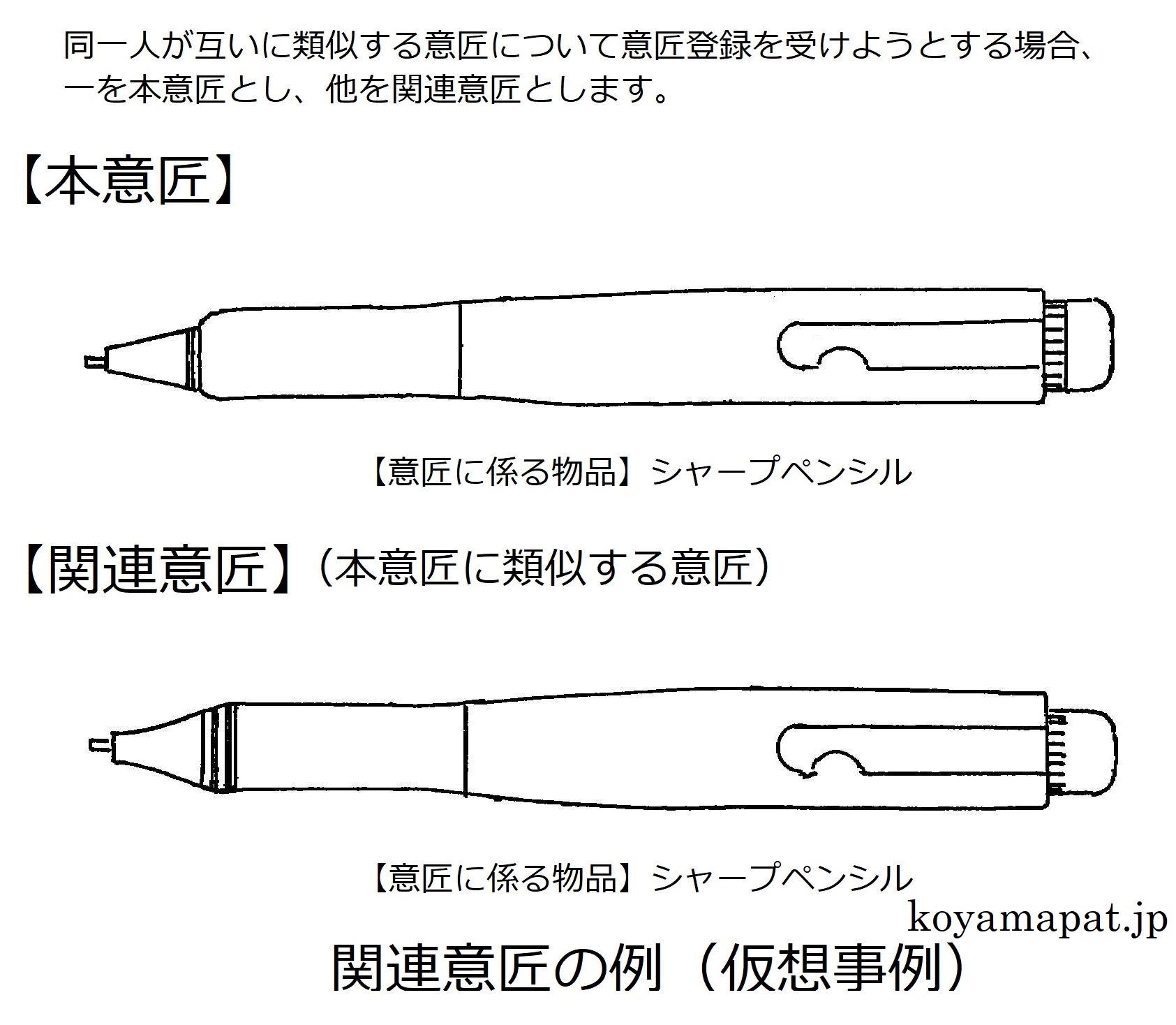

- 関連意匠とは、自己の出願意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます。

- 同一人が互いに類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合、一を本意匠とし、他を関連意匠として出願します。

- 関連意匠を出願できる期間は、本意匠が消滅等していないことを条件に、基礎意匠(最初に選択した本意匠)の出願日から10年を経過する日前までです。

- 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の出願日から25年です。

- 関連意匠制度を活用して、類似範囲の確認や拡張ができます。

- 関連意匠制度とは?

- 関連意匠登録のメリット

- 関連意匠の例(実際の登録例)

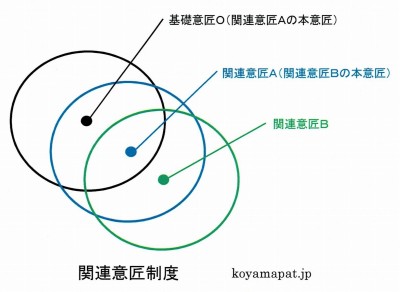

下図において、黒・青・緑のそれぞれについて、中心点は登録意匠そのものを示し、それを取り囲む円は類似範囲を示しています。黒の意匠Oを登録後、その類似範囲内(つまり黒の円内)にある青の意匠Aについて、黒の意匠Oを本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができます。青の意匠Aと類似する緑の意匠Bについて、青の意匠Aを本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができます。最初に本意匠として選択した意匠Oを「基礎意匠」といいます。

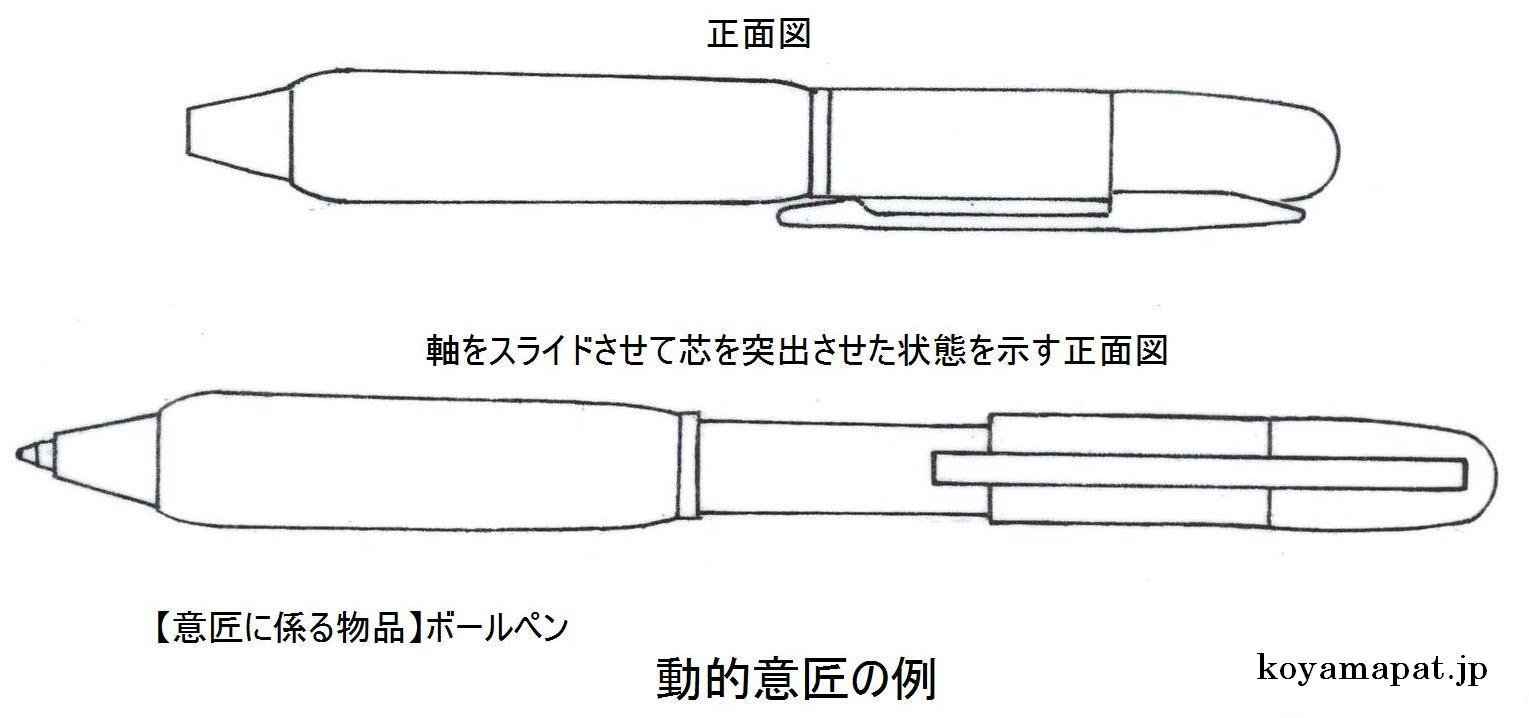

(d) 動的意匠(物品等の機能に基づく一連の変化)

- たとえば、ボールペンの軸部が伸縮する場合、その変化の前後にわたる形状について、意匠登録を受けることができます。

(e) 秘密意匠(登録されても指定期間だけ非公開)

- 秘密意匠は、意匠登録されても、指定期間だけ、登録意匠の内容が公報に掲載されないので、模倣を防止できると共に、製品発売まで斬新性を保つことができます。

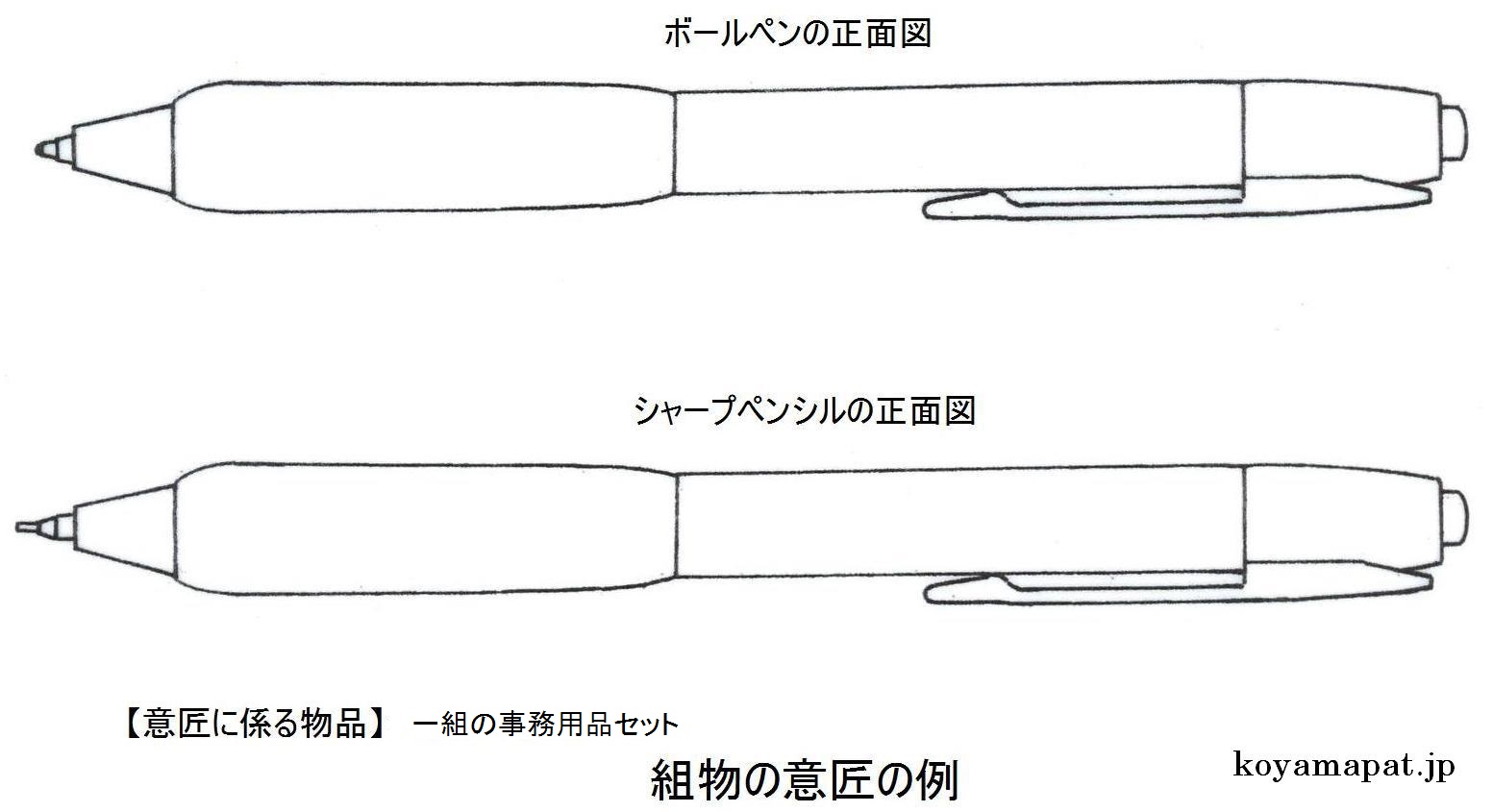

(f) 組物の意匠(同時に使用され統一感のある複数物品等)

- たとえば、統一感のあるボールペンとシャープペンシルとにより、「一組の事務用品セット」として、意匠登録を受けることができます。

(g) 内装の意匠(統一感のある内装)

- たとえば、カフェの内装、自動車ショールームの内装、観光列車の内装などです。

意匠登録出願から登録までの流れ

意匠登録出願から登録までの流れは、典型的には次のとおりです(pdf:意匠登録手続の流れ図(フローチャート))。

(1) 意匠登録出願

- 意匠登録を受けたい場合、特許庁に意匠登録出願します。

- 意匠登録を受けたい意匠を、通常、図面や写真で特定して出願します。

(2) 審査

- 出願は、審査官による実体審査に付されます。

- 審査官は、所定の拒絶理由を発見した場合、出願人に拒絶理由を通知し反論の機会を与えます。

- 拒絶理由通知に対し出願人が応答しないか、応答しても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。意匠登録しない旨の審査官の最終判断です。拒絶査定に対しては、審判や訴訟で争うことができます。

- どのような場合に拒絶されるかは、後述の意匠登録要件をご覧ください。

(3) 登録査定

- 審査官が拒絶理由を発見しないか、拒絶理由が解消したと認める場合、登録査定がなされます。意匠登録する旨の審査官の最終判断です。

(4) 設定登録料納付

- 意匠権を維持するには毎年登録料(年金)の納付が必要ですが、少なくとも第1年分を前払いします。

- 特許の場合、第1~3年分を一括納付しますが、意匠の場合、第1年分だけでも足ります。但し、意匠の場合も、数年分(たとえば第1~3年分)を一括納付することもできます。特許事務所(弁理士)に出願をご依頼の場合、納付手数料との関係で、通常、数年分を一括納付された方がお得です。

(5) 意匠登録

- 意匠権が発生します。

- 以後、権利を維持するには、毎年、登録料の納付が必要です。登録料は、数年分をまとめて前払いすることもできます。

- 通常、最大で、出願日から25年まで、権利を保有することができます。

出願から登録までの流れや、出願書類について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

意匠登録要件

意匠登録出願の審査では、所定の登録要件を満たしているかが審査されます。

代表的な登録要件として、次のものがあります。

(a) 新規性

- 出願前に公知・刊行物記載等された意匠と同一・類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。

|

意匠の類否(類似・非類似)の判断例 |

|

|

非類似(そもそも物品が相違) |

類似(基本的構成態様が共通) |

|

新規性の判断事例は、次のリンク先をご覧ください。 |

|

(b) 創作非容易性

- 容易に創作することができる意匠は、意匠登録を受けることができません。

|

意匠の創作非容易性の判断例(特許庁の意匠審査基準より) |

|

|

創作容易(公知のワッペンに変更) |

創作容易(構成比率の変更) |

|

創作非容易性の判断事例は、次のリンク先をご覧ください。

|

|

(c) 先願(せんがん)

- わが国では「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く出願した者に意匠権が付与されます。

意匠の登録要件について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

- 意匠登録出願から登録までの流れの「特許庁における審査」の「(1)登録要件(工業上利用性・新規性・創作非容易性・先願など)」

- 意匠の新規性

- 意匠の創作非容易性

- 意匠法第3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)

- 意匠の先願要件

- 意匠の類否(類似/非類似)(意匠が類似するか否か)

- 意匠の類否判断事例(意匠の類似/非類似を事例で確認)

意匠の審査期間

「出願」から「登録査定又は拒絶理由通知書」が出願人等へ発送されるまでの期間は、平均6.1か月です(2022年)。

所定の場合、審査を早めてもらうことができ、その場合は、1.9か月です。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

意匠登録費用

| 特許庁費用 | 代理人費用 | |

| 出願時の費用 | 16,000円(出願料) |

事務所により異なります。 |

| 拒絶理由通知対応時の費用 | - | |

| 登録時の費用 | 8,500円(第1年分) |

特許庁に支払う費用について、詳細は、意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)をご覧ください。

出願手続を特許事務所の弁理士にご依頼の場合、別途、代理人費用がかかります。代理人費用は、現在自由化されており、事務所により異なります。小山特許事務所の場合、次のリンク先をご覧ください。比較的安価に出願いただけるコースもご用意しております。

意匠登録出願の注意点

(1)意匠登録出願を完了するまで、そのデザインをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、デザインを盗まれたりするおそれがあるからです。原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に開示する前に、まずは意匠登録出願が必要です。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができる場合もあります。既に公開後の場合、それ以上の公開を控え、早めにご相談ください。

(2)意匠登録は、「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されます。そのため、できるだけ早く出願する必要があります。

(3)典型的には六面図により意匠を特定して出願しますが、もし各図が相互に整合せず、意匠の内容を特定できない場合、出願は拒絶されます。そのため、図面の作成には、出願当初から万全を期す必要があります。出願日を基準に審査される関係上、出願後の図面の修正は非常に困難です。

意匠登録に関するご相談

ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

- 日本全国からご相談いただけます。相談料は初回無料です。

- インターネットを介したリモート相談が可能です。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、ご参加いただけます。あとは、弊所がご提示する画面を見ながら、ご相談いただけます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめての方でもご安心ください。

- 来所によるご相談(要事前予約)、会社やご自宅でのご相談も可能です。

関連情報

- 意匠登録相談

- 意匠登録の例・種類

- 意匠登録の対象

- 意匠登録解説

- 特許とは・特許の取り方

- 実用新案登録とは・実用新案権の取り方

- 商標登録とは・商標権の取り方

- 知的財産(知財)とは?(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などのまとめ)

- 小山特許事務所のYouTubeチャンネルの再生リスト(YouTubeへの投稿動画を分野別にまとめたもの)

(作成2021.05.10、最終更新2024.03.13)

出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。

Copyright©2021-2024 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.