意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)を事例で確認していきます。

以前、意匠の類否判断事例1(意匠登録無効審判:パンダぬいぐるみ)では、基本的構成態様が共通する場合、原則として類似の意匠となる旨、確認しました。

逆に、意匠の類否判断事例3(拒絶査定不服審判:包装袋)では、基本的構成態様に差異がある場合、原則として非類似の意匠となる旨、確認しました。

今回は、基本的構成態様に差異があっても特徴的な態様とは言えない場合です。具体的態様における共通点の影響が考慮されます。

他の事例は、意匠の類否判断事例をご覧ください。

目次

- 意匠審査基準の確認

- 関連意匠の例

- まとめ

- 関連情報

- 本ページの解説動画:意匠の類否判断事例6(関連意匠の例:包装用箱)【動画】

意匠審査基準の確認

意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)でご紹介のとおり、特許庁編『意匠審査基準』(平成31年4月26日版)には、意匠の類否について、次の記載があります。2022年11月現在の最新版(令和3年3月31日版)にも同様の記載があります。

ただし、出願意匠と引用意匠の意匠に係る物品全体の形態(基本的構成態様)に差異点があったとしても、いずれもありふれた形態であって、かつ、各部の形態における共通点が顕著であるような場合には、意匠に係る物品全体の形態(基本的構成態様)における差異を超えて両意匠が類似する場合もある。

例えば、模様付きの直方体型包装用箱において、箱全体の縦、横、高さの比率が異なる2つの意匠があった場合、いずれも包装用箱の比率としてはありふれていて注意を引くものではなく、かつ、共通する模様が特徴的で強く注意を引くものと認められるならば、意匠に係る物品全体の形態(基本的構成態様)における差異(箱全体の縦、横、高さの比率)を超えて、両意匠は類似することがある。

関連意匠の例

上記の下線部において例示される包装用箱について、どのようなものがあるのか、過去の登録例を検索してみました。

特許庁の意図と一致するとは限りませんが、模様付きの直方体型の包装用箱で、箱全体の縦・横・高さの比率は異なるが、ありふれていて注意を引くものではなく、一方で、共通する模様が特徴的で強く注意を引くもので、互いに類似する意匠(関連意匠)として登録された事例となります。

なお、下記事例で挙げる意匠登録の創作者様、権利者様及び代理人様と、弊所とは一切関係ありません。事例として適切と考えて、紹介させていただきます。関係者の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、関連意匠とは何か、関連意匠制度については、次のリンク先をご覧ください。

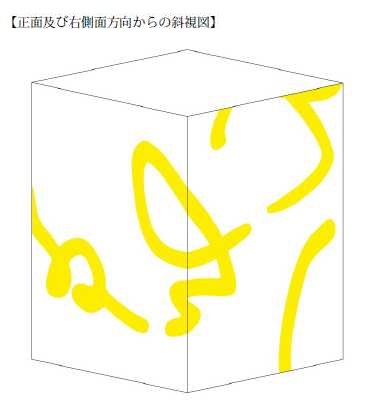

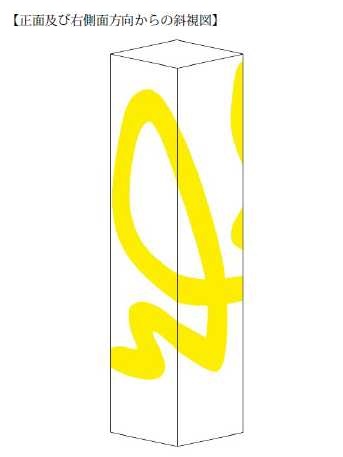

関連意匠の例1

|

本意匠 |

関連意匠(本意匠に類似) |

|

登録第1688753号 |

登録第1688799号 |

|

包装用箱 |

包装用箱 |

|

|

|

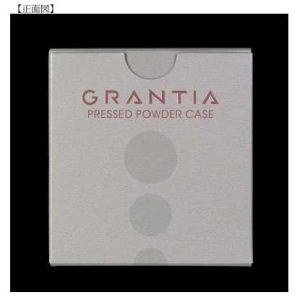

関連意匠の例2

|

本意匠 |

関連意匠(本意匠に類似) |

|

登録第1163584号 |

登録第1163749号 |

|

包装用箱 |

包装用箱 |

|

|

|

まとめ

詳しくは、意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)をご覧ください。

関連情報

(作成2022.11.09、最終更新2022.11.09)

出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。

Copyright©2022 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.