部分意匠の類否判断事例です。

他の事例は、意匠の類否判断事例をご覧ください。

- 本ページの解説動画:意匠の類否判断事例5(拒絶査定不服審判:飲用グラス)【動画】

部分意匠の類否判断(特許庁審査基準)

特許庁編『意匠審査基準』には、意匠の新規性の判断での「類否判断の手法(部分意匠の類否判断)」について、次のとおり規定されています(2022年11月現在)。

審査官は、対比する両意匠が以下の全てに該当する場合に限り、両意匠は類似すると判断する。

出願された意匠が物品等の部分について意匠登録を受けようとするものである場合

(1) 出願された意匠と公知意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能が同一又は類似であること

(2) 出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と、公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の用途及び機能が同一又は類似であること

(3) 出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲と、公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲とが、同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること

(4) 出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と、公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の形状等が同一又は類似であること

(注)「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。

すなわち、出願意匠が【部分意匠】の場合、以下の全てに該当する場合に限り、類似と判断されます。

(1) 「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】が同一・類似であること。

(2) 「意匠登録を受けようとする部分」の【用途】及び【機能】が同一・類似であること。

(3) 「意匠登録を受けようとする部分」の【位置】、【大きさ】、【範囲】が、同一又はありふれた範囲内のものであること。

(4) 「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】が同一・類似であること。

- 「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。

- 「その他の部分」=「意匠登録を受けようとする部分」以外の部分

- 詳しくは、意匠の類否判断(意匠審査基準の読解)の「2.2.2 類否判断の手法」をご覧ください。

特許庁(拒絶査定不服審判):不服2017-3520

本願意匠は、引用意匠に類似しない。

|

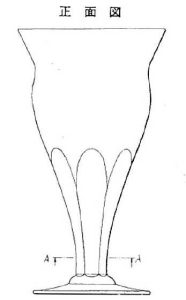

本願意匠 |

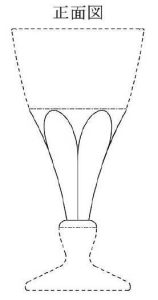

引用意匠 |

||

|

飲用グラス |

コップ |

||

|

|

|

|

|

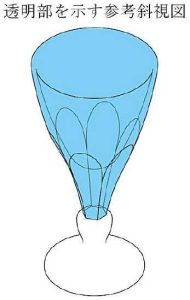

実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。断面図・端面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。透明部を示す参考斜視図において、青色を施した部分は透明である。 |

- |

||

はじめに(用語の定義)

- 本願部分=本願意匠の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分

- 引用部分=引用意匠の本願部分に相当する部分

(1)【意匠に係る物品】について

本願意匠が「飲用グラス」であって、引用意匠が「コップ」であるから、共通している。

(2)両部分の【用途】【機能】と、【位置】【大きさ】【範囲】

両部分は共に、グラス部の略下半部分であって、台座部につながる脚部分であるから、その【用途】及び【機能】は一致する。

飲用グラスの一般的な大きさからして、両部分の【大きさ】及び【範囲】は、おおむね共通する。

一方、両部分の【位置】は、異なる。すなわち、本願部分は、全体の高さに対して、下から約27%の高さから上に位置しているのに対して、引用部分は、全体の高さに対して、下から約5%の高さから上に位置している。

(3)【形態】について

両部分の形態を対比すると、以下に示す主な共通点と相違点が認められる。

(3-1)共通点

- 両部分のうちグラス部を、台座部に向かって、径を徐々に絞り込む略倒立円錐状としたところに、その周面に縦長花弁型カット面を6つ連接して設けている点。

- 両部分のうち台座部の、グラス部下端と接する上端部を曲面としている点。

(3-2)相違点

- 本願部分は、カット面の下端を水平な直線状としているのに対して、引用部分は、カット面の下端を台座部に食い込んだ曲線状としている点。

- 本願部分のグラス部内側に、カット面の高さの上方約1/3の高さで放物線状の底面を形成しているのに対し、引用部分は不明な点。

- 本願部分は、グラス部分を透明に、台座部分を不透明にしているのに対して、引用部分は、全体が不透明な点。

(4)類否判断

両部分の形態を検討すると、共に、グラス部を、略倒立円錐状としたところに、その周面にカット面を6つ連接して設け、台座部の上端部を曲面としている点で、一見共通感が生じている。

しかし、

本願部分のカット面は、グラス部下端で終了しているのに対して、引用部分のカット面は、台座部まで食い込ませたことによって、グラス部から台座部上端部まで連続するカット面としている形状的相違点、

及び本願部分は、グラス部を透明、台座部を不透明としているのに対して、引用部分は、グラス部及び台座部を不透明としているという相違点

によって、本願部分は、「形状」においても、透明・不透明という「色彩」においても、グラス部と台座部を別体のものと認識させるものであるのに対して、引用部分は、一体であると認識させる形態である。

よって、グラス部内側の形態を考慮するまでもなく、両部分の形態は別異であると需要者に認識させるものといえる。

したがって、両意匠の【意匠に係る物品】は共通しており、両部分の【用途】及び【機能】は一致し、【大きさ】及び【範囲】がおおむね共通しているが、両部分の【位置】が異なる上に、両部分の【形態】は類似しないから、両意匠は類似しているとはいえない。

関連情報

(作成2022.11.08、最終更新2023.02.17)

出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。

Copyright©2022-2023 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.