期間の計算の方法・仕方

- 特許法第3条に規定する期間の計算について、弊所オリジナルの資料に基づき、具体例を交えて、わかりやすく解説します。

- 特許法第3条について条文解読した後、拒絶理由通知に対する応答期間、出願審査の請求期間、拒絶査定不服審判の請求期間、特許権の存続期間、特許料の納付期限を例に、期間を計算してみます。

- 本規定は、実用新案法、意匠法および商標法にも準用されます(実用新案法第2条の5第1項、意匠法第68条第1項、商標法第77条第1項)。

- 計算例の期間は、本頁末尾の掲載日時点での法律等に基づきます。

- 本ページの解説動画:期間の計算(特許法第3条)【動画】

- 関連ページ1:商標期間の計算(商標権存続期間・更新登録申請期間・後期分割登録料納付期限)

- 関連ページ2:延長された特許権存続期間の計算

目次

- 特許法第3条

- 特許法第3条の条文解読

>第3条第1項柱書

>第3条第1項第1号本文

>第3条第1項第1号但書

>第3条第1項第2号 第1文

>第3条第1項第2号 第2文

>第3条第1項第2号 但書

>第3条第2項 - 期間の計算例1(特許の拒絶理由通知に対する応答期間)

>(a)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月14日)から60日

>(b)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月14日)から60日を2月延長

>(c)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月11日)から60日

>(d)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月11日)から60日を2月延長 - 期間の計算例2(特許の出願審査の請求期間)

>(a)出願日(2021年5月10日)から3年

>(b)出願日(2021年5月11日)から3年 - 期間の計算例3(特許の拒絶査定不服審判の請求期間)

>(a)拒絶査定謄本送達日(2021年5月31日)から3月

>(b)拒絶査定謄本送達日(2021年5月10日)から3月 - 期間の計算例4(特許権の存続期間)

>出願日(2021年1月5日)から20年 - 期間の計算例5(特許料の納付期間)

>特許権の設定登録日(2021年4月5日) - 【続編1(別ページ)】商標期間の計算(商標権存続期間・更新登録申請期間・後期分割登録料納付期限)

- 【続編2(別ページ)】延長された特許権存続期間の計算

特許法第3条

あとで条文解読しますが、特許法第3条には、次のとおり規定されています。

(期間の計算)

第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

特許法第3条の条文解読

第3条第1項柱書

「この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。」

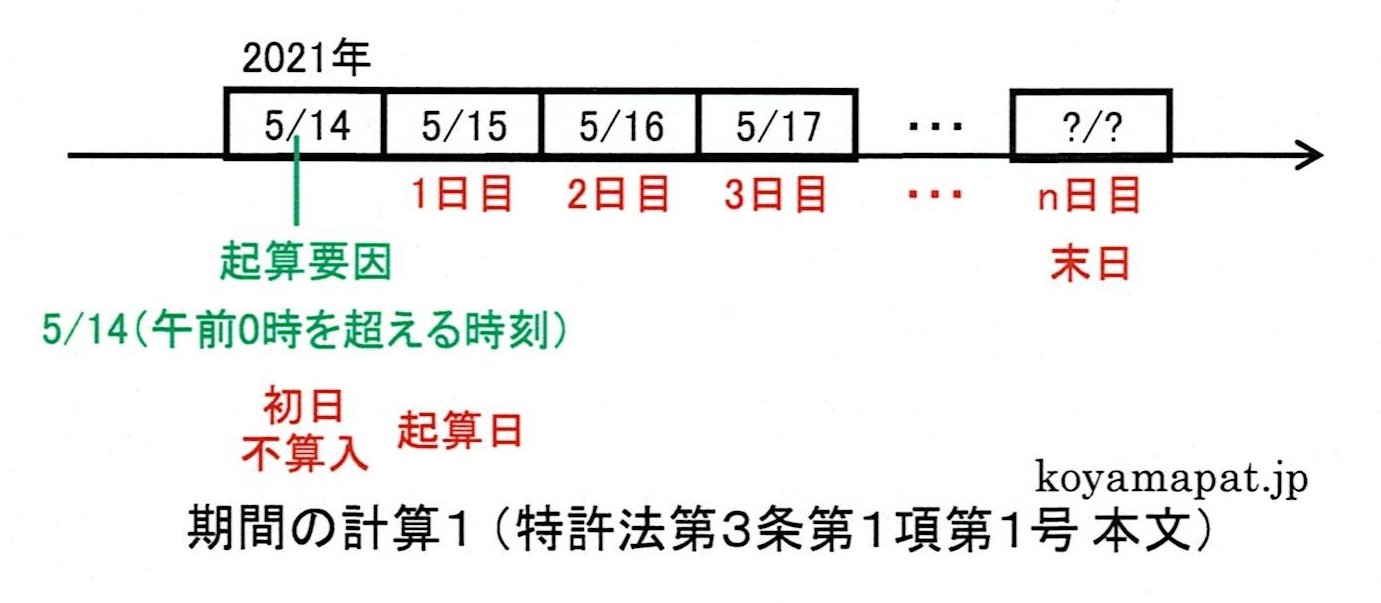

第3条第1項第1号本文

「期間の初日は、算入しない。」

- 拒絶理由通知書の発送などの起算要因(期間計算の「きっかけ」)は、通常、午前0時丁度に生じる訳ではありません。典型的には、日中に生じます。そのため、その日(起算要因が生じた日)は、午前0時から午後12時まで丸一日ある訳ではありません。そこで、原則として、期間の初日は、期間計算に算入しません。

- 初日の翌日を起算日(1日目)として、順次、2日目、3日目、…と数えていきます。

第3条第1項第1号但書

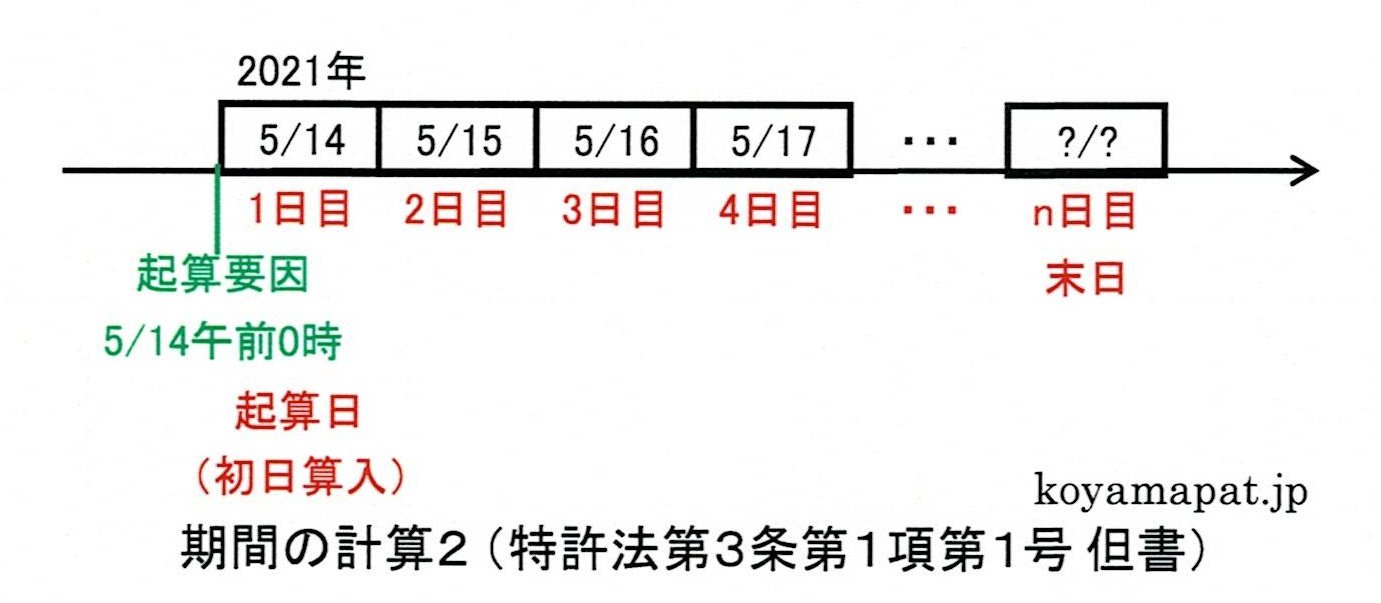

「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」

- 期間の初日が午前0時から始まる場合、その日は丸一日あるので、期間の初日も、期間計算に算入します。

- 初日を起算日(1日目)として、順次、2日目、3日目、…と数えていきます。

第3条第1項第2号 第1文

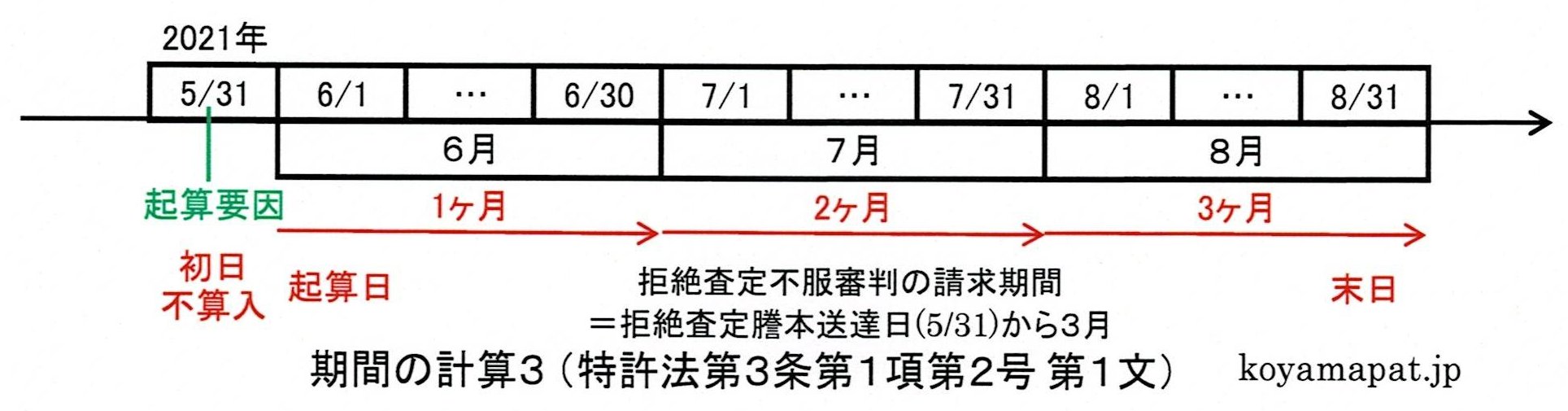

「期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。」

- 月又は年の始から期間を起算するときは、その期間は、暦に従って計算します。

- 月初から期間を起算するときは、その月を1ヶ月目、翌月を2ヶ月目、さらに翌月を3ヶ月目、…と数えていき、最終月の月末が期限(期間末日)となります。

- 前述したとおり、原則として期間の初日は算入しないので、月末に起算要因(たとえば拒絶査定謄本の送達)があった場合、翌月1日(つまり月初め)から期間を起算します。起算日が属する月は丸1ヶ月ありますから、その月を1ヶ月目として、所望の月数を数えていき、最終月の月末が期限(期間末日)となります。

- 年初(1月1日)から期間を起算するときは、その年を1年目、翌年を2年目、さらに翌年を3年目、…と数えていき、最終年の年末(12月31日)が期限(期間末日)となります。

第3条第1項第2号 第2文

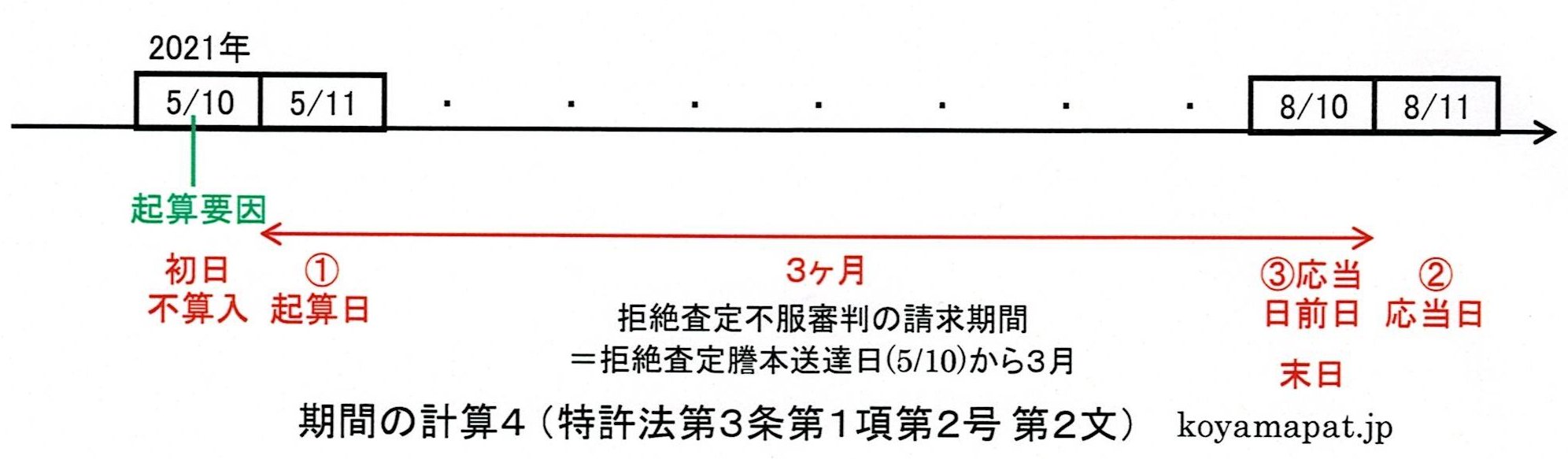

「月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」

- 多くの場合、月初や年初から期間を起算しませんから、この規定により計算することになります。

- 期間の初日を算入しない場合、その翌日を「起算日」として、所望の月数や年数を数え、前記起算日と同日を「応当日」として、その応当日の前日が期限(期間末日)となります。

- たとえば、上図において、5月11日を「起算日」として3ヶ月を計算する場合、3ヶ月後の8月11日が「応当日」となり、その前日である8月10日が期限(期間末日)となります。

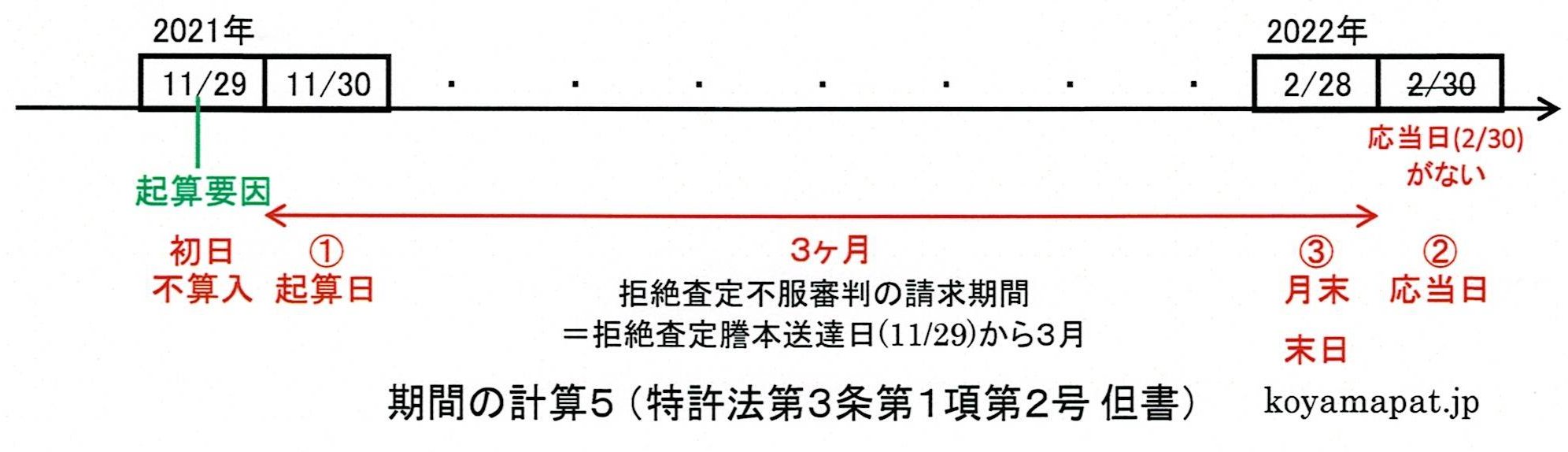

第3条第1項第2号 但書

「ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」

- たとえば、上図において、11月30日を「起算日」として3ヶ月を計算する場合、3ヶ月後の「応当日」は2月30日ということになりますが、2月30日はありません。そのような場合、その月の末日である2月28日が期限(期間末日)となります。

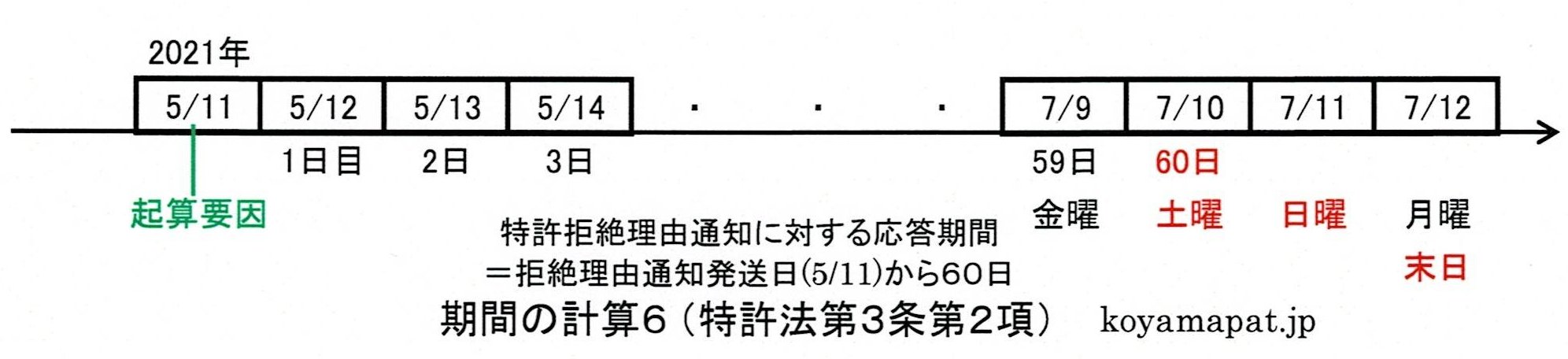

第3条第2項

「特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。」

- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始に当たるときは、その翌日(翌開庁日)が期限(期間末日)となります。

- たとえば、上図において、2021年5月12日を「起算日」として60日を計算する場合、同年7月10日が60日目に当たりますが、この日は土曜日で、その翌日は日曜日です。この場合、翌週の7月12日(月曜日)が期限(期間末日)となります。

- 第3条第2項は「手続」についての期間を対象とした規定ですから、「手続」以外の期間には適用されません。そのため、特許権の存続期間の満了日が土日祝日等であっても、その日が末日となり、繰延べはありません。

- 行政機関の休日に関する法律(2021年5月22日現在)

(行政機関の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。

3 第1項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

期間の計算例1(特許の拒絶理由通知に対する応答期間)

特許法第50条には、次のとおり規定されています。

「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。…」

この規定に基づく拒絶理由通知書には、次のように記載されます(国内居住者の場合)。

「この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。」(発送日:令和**年**月**日)

この意見書の提出期間を計算してみます。

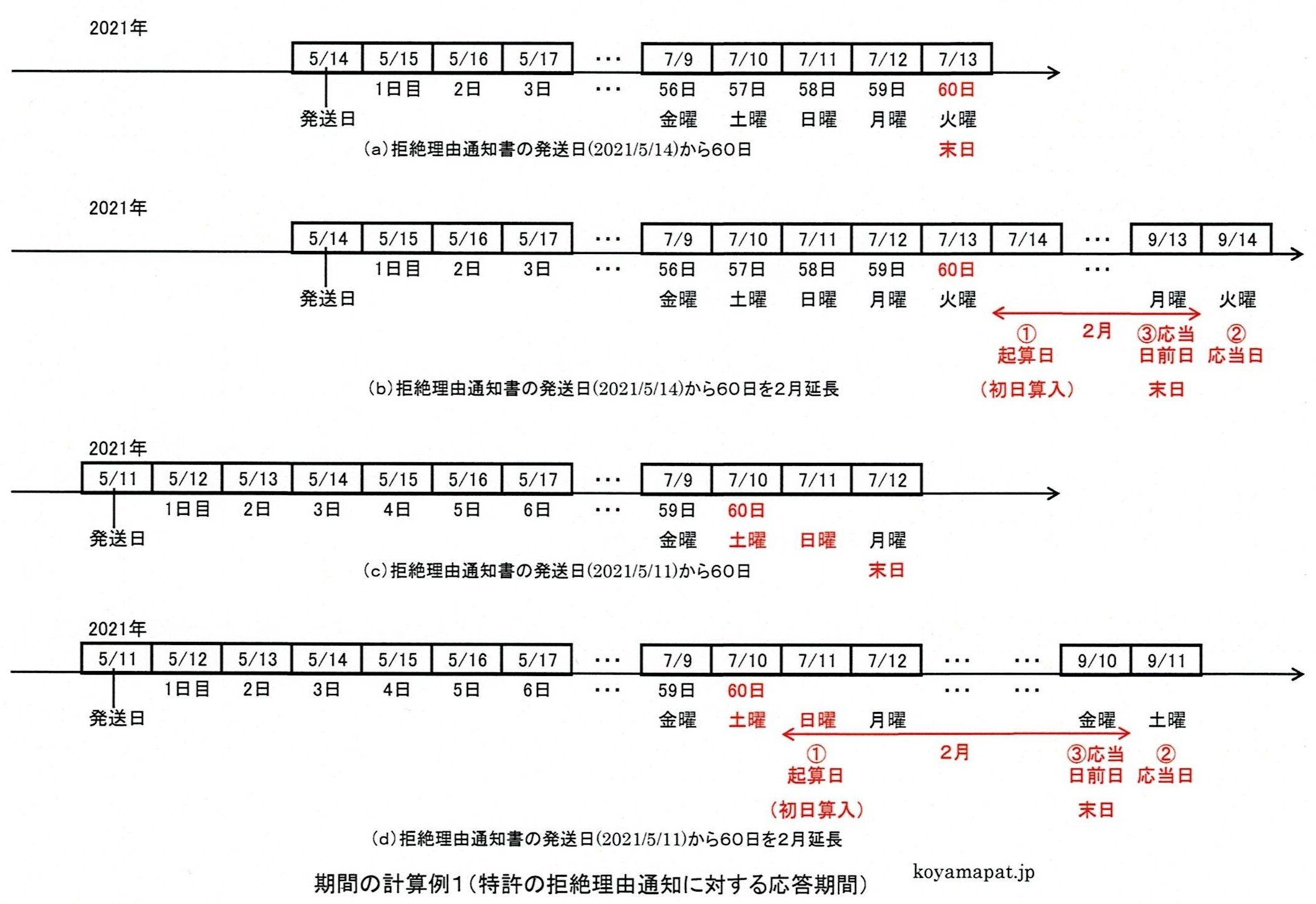

(a)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月14日)から60日

- 上図(a)のとおり、2021年5月14日に、特許の拒絶理由通知書が特許庁から出願人へ発送され、意見書提出期間として60日が指定されました。すなわち、2021年5月14日を発送日として、この発送日から60日以内に意見書を提出するよう通知されました。この意見書提出期限を計算してみます。

- 期間の初日(5月14日)は算入しませんから、翌日(5月15日)を起算日(1日目)として、1日目、2日目、3日目、…と順に数えていくと、60日目は、7月13日となります。従って、7月13日(火曜)が期限(期間末日)となります。

(b)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月14日)から60日を2月延長

- 上図(b)のとおり、前記(a)の期間を出願人の請求により2月延長しました。この場合の意見書提出期限を計算してみます。

- 前記(a)のとおり、拒絶理由通知書の発送日(5月14日)から60日目は、7月13日です。この期間を請求により2月延長した場合です。発送日である5月14日から「60日+2月」をセットの期間として計算します。そのため、この延長期間の初日である7月14日は、午前零時から始まります。7月14日を起算日とし、2月後の応当日は9月14日です。その応当日の前日である9月13日(月曜)が期限(期間末日)となります。

(c)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月11日)から60日

- 上図(c)のとおり、2021年5月11日に、特許の拒絶理由通知書が特許庁から出願人へ発送され、意見書提出期間として60日が指定されました。すなわち、2021年5月11日を発送日として、この発送日から60日以内に意見書を提出するよう通知されました。この意見書提出期限を計算してみます。

- 期間の初日(5月11日)は算入しませんから、翌日(5月12日)を起算日(1日目)として、1日目、2日目、3日目、…と順に数えていくと、60日目は、7月10日(土曜)となります。期間の末日が土日祝日等に当たるときは、その日の翌日(翌開庁日)をもってその期間の末日としますから、週明けの7月12日(月曜)が期限(期間末日)となります。

(d)拒絶理由通知書の発送日(2021年5月11日)から60日を2月延長

- 上図(d)のとおり、前記(c)の期間を出願人の請求により2月延長しました。この場合の意見書提出期限を計算してみます。

- 前記(c)のとおり、拒絶理由通知書の発送日(5月11日)から60日目は、7月10日(土曜)です。この期間を請求により2月延長した場合です。発送日である5月11日から「60日+2月」をセットの期間として計算します。そのため、60日目が土日祝日等であっても、その60日目が期間末日ではないので、期間中途での繰延べはなく、60日目の7月10日の翌日(7月11日)を起算日として2月を計算します。起算日(7月11日)の2月後の応答日は9月11日で、その前日である9月10日(金曜)が期限(期間末日)となります。

期間の計算例2(特許の出願審査の請求期間)

特許法第48条の3第1項には、次のとおり規定されています。

「特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。」

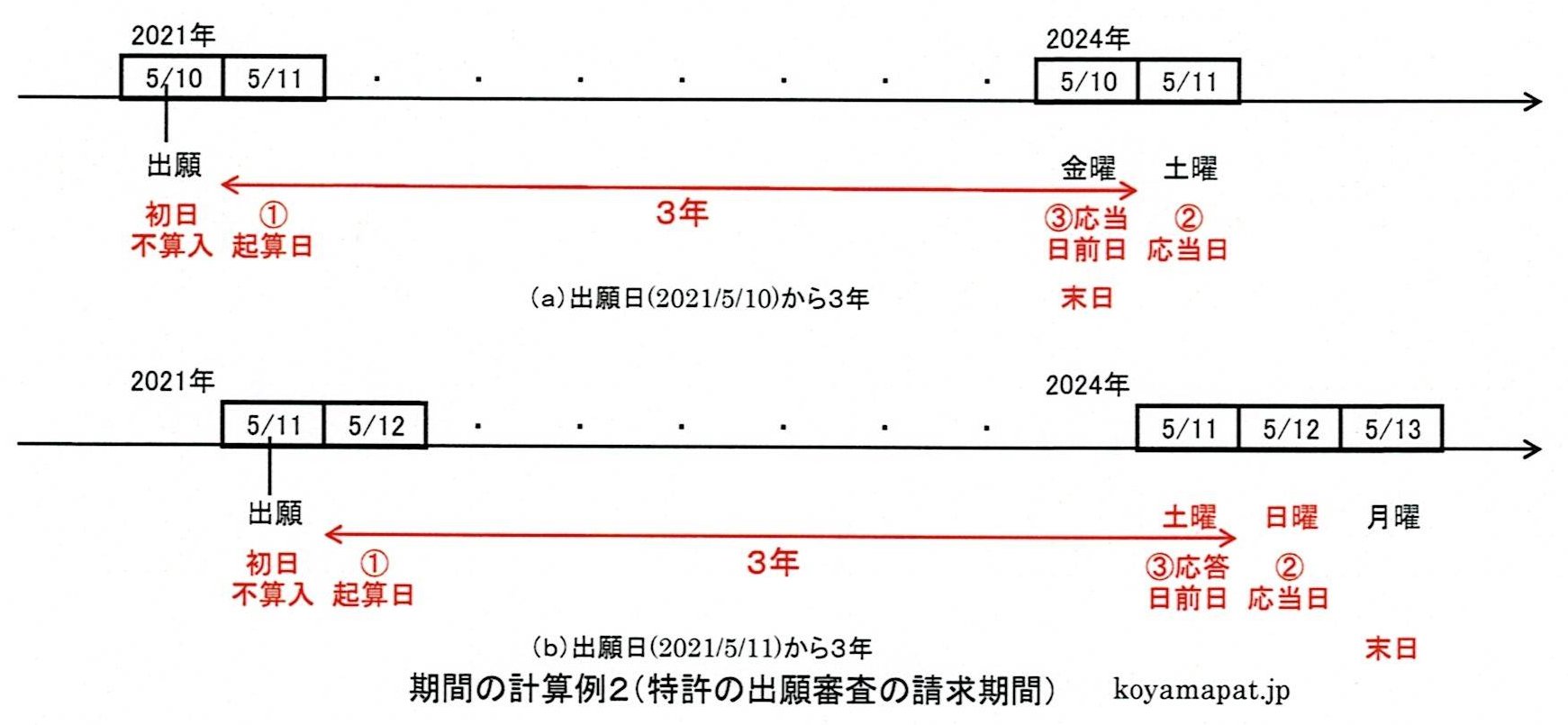

(a)出願日(2021年5月10日)から3年

- 上図(a)のとおり、2021年5月10日に特許出願した件について、出願審査の請求期限を計算してみます。出願日から3年以内に出願審査請求する必要があります。

- 期間の初日(2021年5月10日)は算入しませんから、翌日(2021年5月11日)が起算日となります。起算日(2021年5月11日)から3年後の応当日は、2024年5月11日で、その前日である2024年5月10日(金曜)が期限(期間末日)です。

(b)出願日(2021年5月11日)から3年

- 上図(b)のとおり、2021年5月11日に特許出願した件について、出願審査の請求期限を計算してみます。出願日から3年以内に出願審査請求する必要があります。

- 期間の初日(2021年5月11日)は算入しませんから、翌日(2021年5月12日)が起算日となります。起算日(2021年5月12日)から3年後の応当日は、2024年5月12日で、その前日である2024年5月11日は土曜日です。期間の末日が土日祝日等に当たるときは、その日の翌日(翌開庁日)をもってその期間の末日としますから、週明けの2024年5月13日(月曜)が期限(期間末日)となります。

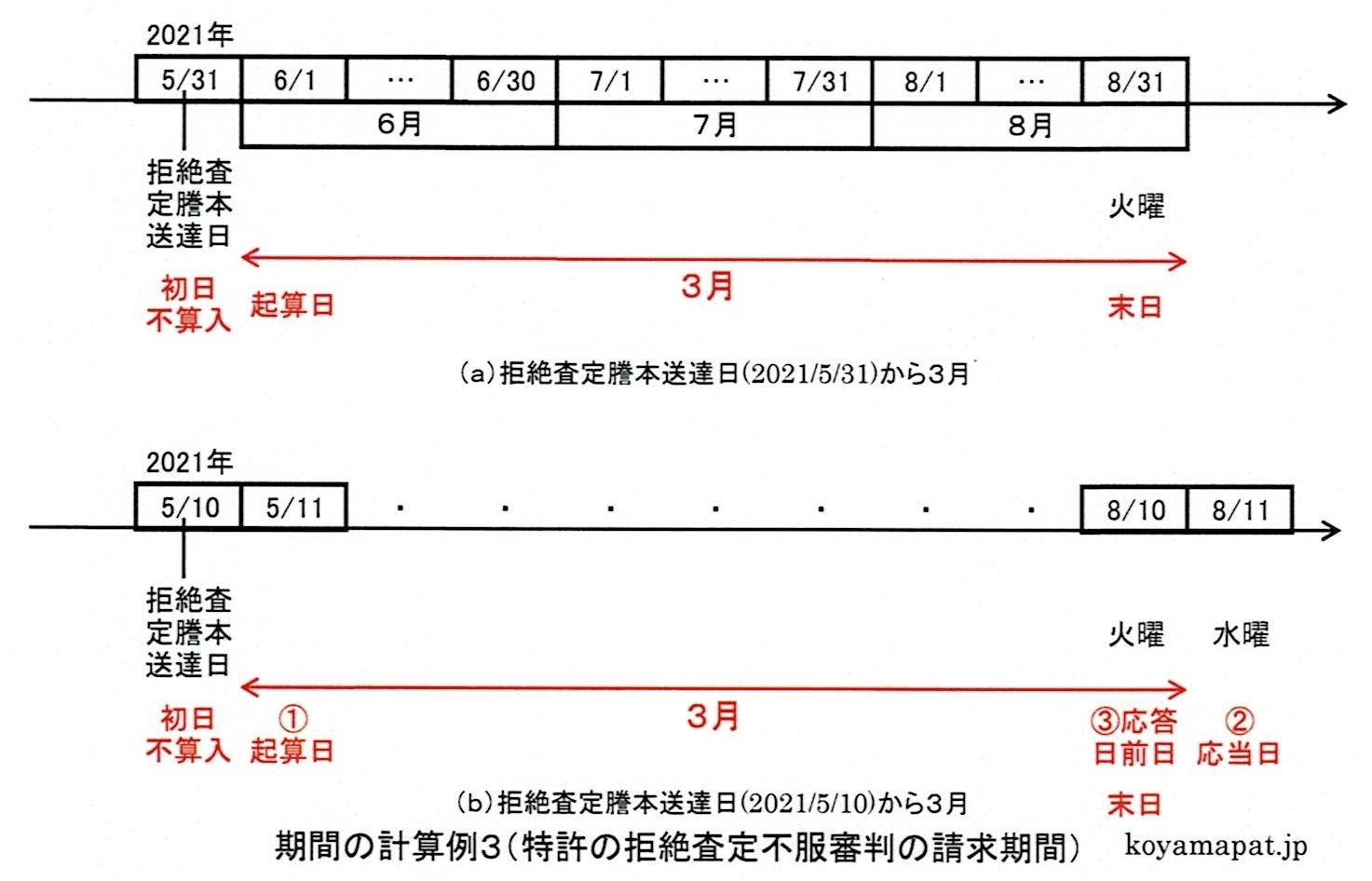

期間の計算例3(特許の拒絶査定不服審判の請求期間)

特許法第121条第1項には、次のとおり規定されています。

「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。」

(a)拒絶査定謄本送達日(2021年5月31日)から3月

- 上図(a)のとおり、2021年5月31日に、特許出願について拒絶査定の謄本の送達がありました。この謄本送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。その審判請求期限を計算してみます。

- 期間の初日(5月31日)は算入しませんから、翌日(6月1日)が起算日となります。そのため、「月の始から期間を起算するとき」に当たり、暦に従います。1ヶ月目が6月、2ヶ月目が7月、3ヶ月目が8月となり、8月の末日である8月31日(火曜)が期限(期間末日)となります。

(b)拒絶査定謄本送達日(2021年5月10日)から3月

- 上図(b)のとおり、2021年5月10日に、特許出願について拒絶査定の謄本の送達がありました。この謄本送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。その審判請求期限を計算してみます。

- 期間の初日(5月10日)は算入しませんから、翌日(5月11日)が起算日となります。そのため、「月の始から期間を起算しないとき」に当たり、起算日の5月11日から3ヶ月後の応当日は8月11日となり、その前日である8月10日(火曜)が期限(期間末日)となります。

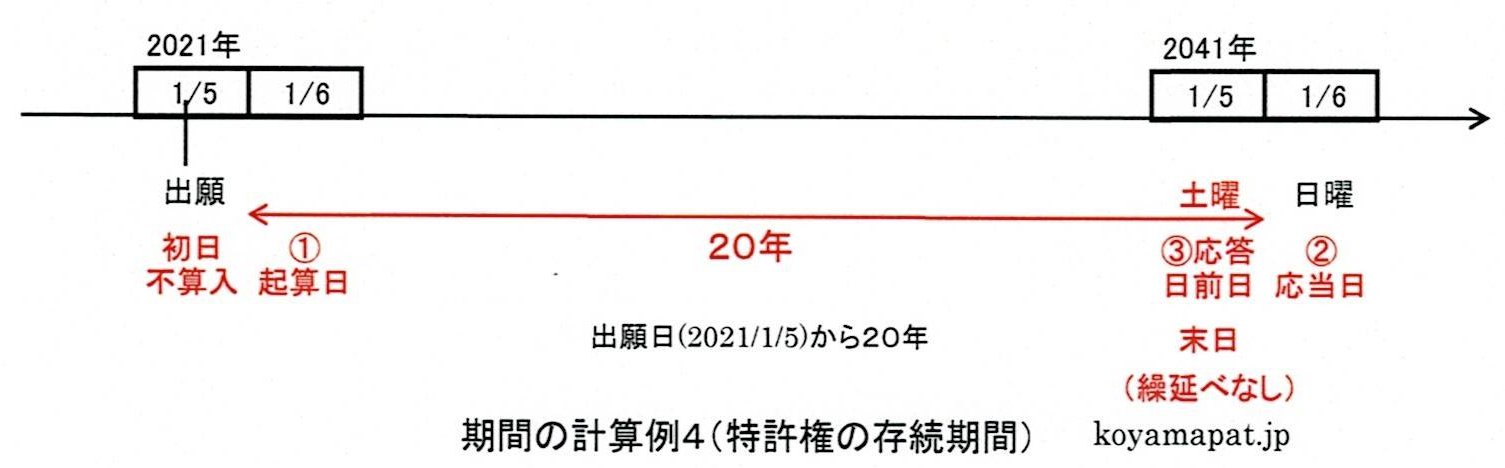

期間の計算例4(特許権の存続期間)

特許法第67条第1項には、次のとおり規定されています。

「特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。」

出願日(2021年1月5日)から20年

- 上図のとおり、2021年1月5日にした特許出願の存続期間を計算してみます。特許権の存続期間は、原則として、出願日から20年です。

- 期間の初日(2021年1月5日)は算入しませんから、翌日(2021年1月6日)が起算日となります。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。すなわち、起算日2021年1月6日の20年後の応答日は2041年1月6日となり、その前日である2041年1月5日(土曜)が満了日となります。

- 2041年1月5日は土曜日ですが、特許権の存続期間は「手続」に関する期間ではないので翌開庁日までの繰延べはありません。

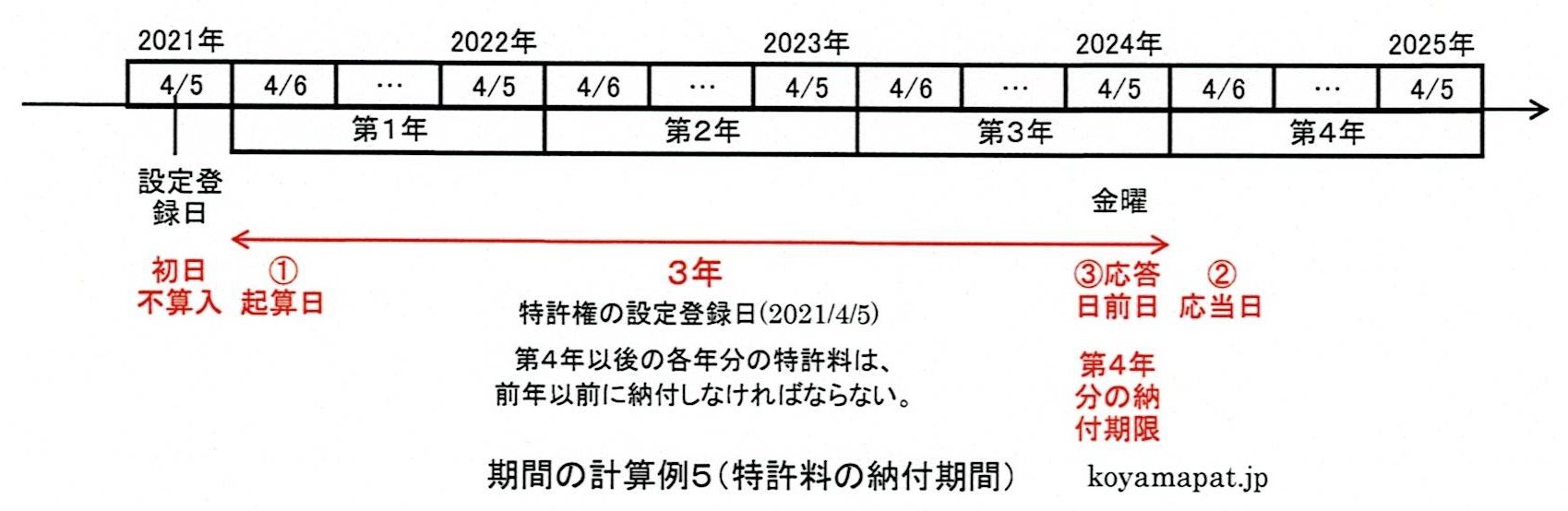

期間の計算例5(特許料の納付期間)

特許法第108条第2項には、次のとおり規定されています。

「前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。…」

特許権の設定登録日(2021年4月5日)

- 特許権を維持するには、毎年、特許料の納付が必要です。その第1~3年分の特許料を前払いすることで、2021年4月5日に特許権の設定登録を受けました。第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければなりません。たとえば、第4年分の特許料は、第3年目が終わる前に納付しなければなりません。第4年目の納付期限を計算してみます。

- 期間の初日(2021年4月5日)は算入しませんから、翌日(2021年4月6日)が起算日となります。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。すなわち、起算日2021年4月6日の3年後の応答日は2024年4月6日となり、その前日である2024年4月5日(金曜)が、第4年分の特許料の納付期限となります。

商標関係の期間について

続編1として、「商標期間の計算(商標権存続期間・更新登録申請期間・後期分割登録料納付期限)」があります。商標権の存続期間、商標権の存続期間の更新登録申請期間、商標登録料を分割納付(分納)した場合の後期分の納期期限については、続編1をご覧ください。

特許権の存続期間の延長について

続編2として、「延長された特許権存続期間の計算」があります。医薬品等の特許権の存続期間の延長については、続編2をご覧ください。

(作成2021.05.23、最終更新2021.12.08)

出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。

Copyright©2021 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.